2025/3/30 (更新日:2025/3/30)

初めてでもわかる風力発電の仕組みと風力発電のメリットとデメリット【初心者用】

環境に優しい再生可能エネルギーと言われている風力発電の仕組みを知っていますか?

一般的な風力発電の仕組みと同時に発生されるエネルギー量の求め方を解説します。

また、日本で風力発電をするときのメリットとデメリットについても説明します。

環境について考えるときの一助にしてもらえれば幸いです。

目次

- 風力発電の仕組みと日本の風力発電のメリットとデメリット

- 風力発電の仕組み

- 風力発電で再生できるエネルギー

1.風力発電の仕組みと日本の風力発電のメリットとデメリット

1-1. 風力発電の効率

風力発電効率:平均40%程度

再生可能エネルギー(太陽光発電や地熱発電など)としては比較的高効率

1-2. 風力発電のメリット

(1) 燃料不要でCO2を排出しないので、環境に優しいエネルギーです。

(2) 自然の風の力で発電するので、日本でも資源が枯渇する恐れがなく国内で手に入れることができます。

日本にとって大切な再生可能エネルギーです。

(3) 電力供給を受けにくい島や山間部でも、小容量電源として活用できます。

1-3. 風力発電の課題・デメリット

(1) 風の力に依存するので、出力が風の強さ、風向きなどの気象条件に左右されます。

従って、発電量が安定しません。

(2) 設備の初期費用、メンテナンス費用がかかります。

(3) 発電時に騒音を発生するので、居住地への配慮が必要です。

(4) 台風、雷などの自然災害で破損する可能性があります。

(5) エネルギー変換効率が、40%程度と低いです。

2.風力発電の仕組み

風力発電所は、比較的風が安定している場所に作られます。

一定の風の流れを、羽根で受けて回転に変えます。

皆さんに馴染みのある風車と同じです。

ただ、その回転を発電機により電気に変えてエネルギーとして活用しています。

2-1. 風力発電の仕組み

風力発電の原理は比較的に単純です。

風の力を

⇨ 【A】回転に変換し

⇨ 【B】回転力を発電機で電気に変換し

⇨ 【C】発電した電気の形を整え

⇨ 【D】電力会社が管理する系統に接続して

⇨ 【E】送電します。

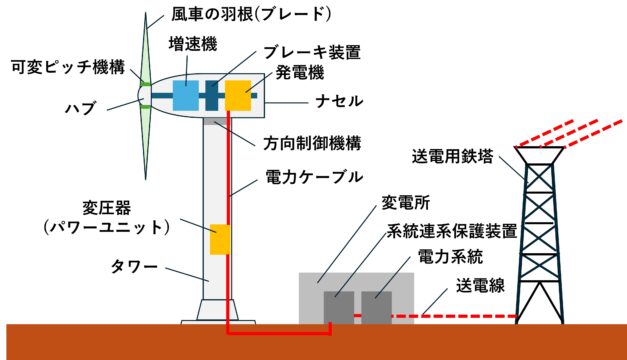

風力発電システム図

【A】風の力を回転に変換するのを、

風車の羽根、ハブ、可変ピッチ機構で実現しています。

風の力を羽根で受けて、羽根の根元をハブで束ねて回転に変換し軸を回します。

その時、それぞれの羽根の根元で羽根の角度を可変ピッチ機構で変えて回転力を制御します。

必要な出力を効率が良い回転で発電する制御をしています。

【B】回転力を電気に変換するのを、

増速機、発電機、変圧器(パワーユニット)、ブレーキ装置で実現し、電力ケーブルで送ります。

発電機と変圧器(パワーユニット)で回転を電気に変えています。

その時、羽根による回転は遅いので増速機により回転数を高くして発電の効率をあげています。

また、高回転になりすぎると破損の恐れがあるので、機械的&電気的な制限のため風車を停止するためブレーキ機構を持っています。

発電した電気は、電力ケーブルで伝送します。

【C】発電した電気の形を整えるのは、

変電所の系統連系保護装置、電力系統で実現します。

風力で発電した電気は交流ですが、周波数は羽根の回転数に依存しています。

電力系統では系統と連携させるために発電した電気の周波数などを調整しています。

またこのとき、系統連系保護装置では、風力発電システムもしくは系統で異常が発生したときに、不具合を防ぐために装置の切り離しや停止などの対処をします。

【D】電力会社が管理する系統に送電線で接続しています。

変電所の出力の送電線によりつなげています。

【E】送電は、送電用鉄塔の送電線でおこないます。

2-2. 風力発電で使う言葉の説明

(1) 風車の羽根(ブレード)

風車の羽根の部分を「ブレード」と呼びます。発電量に必要な大きさや形状のブレードを取り付けます。

(2) ハブ

風車の羽根を固定して、回転力を軸に伝える部分

(3) 可変ピッチ機構

風の強さに応じて風車の羽根の角度を変えられる機構です。

風車を回し始めるときや風が弱いときなどの、風を多く受けたいときは、羽根の角度を広くして風をイッパイ受けます。

反対に、風が強いときは、羽根の角度を狭くして必要な量の風だけ受け余分な風は受けないようにします。

可変ピッチ機構で風の量を制御して、効率の良い発電を可能にしています。

ある程度異常に風速が上がり、風が強すぎる場合は、風車が破損しないようにブレーキ機構で停止します。

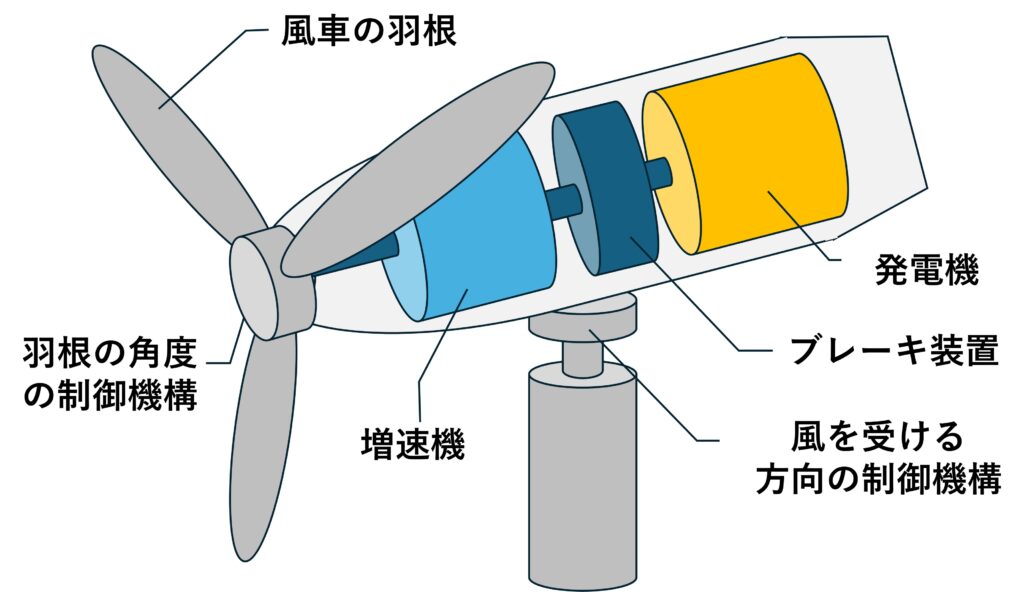

(4) 増速機

ブレードの回転数を、ギヤにより増速して必要な回転数まで増やします。

ブレードの回転数は比較的低く、発電機の発電効率を良くするためには高速にする必要があります。

(5) 発電機

風車の回転運動を電気に変換するための発電機です。

発電機の回転に応じて交流電気を発電をします。

一般的に発電するための基本的な制御装置を内蔵しています。

(6) ブレーキ装置

風車の羽根の回転を廃止する機能です。

回転しているのを制動することで回転数を下げる機能と、回転させずに停止し続ける機能を持っています。

このブレーキの機能がないと風車の破損につながる恐れがあるので大切な機能です。

(7) ナセル

タワーの上に取り付けられた機械室です。

中には増速機、ブレーキ装置、発電機などが固定されています。

(8) 方向制御機構

風を正面に受けるために、風向きに合わせてブレードの向きを回転させます。

風を受ける部分の根本をモーターで動かし効率よく風を受けられるように制御をしています。

(9) 変圧器(パワーユニット)

発電機で発電した交流電気を一律な電圧・周波数の交流電気に変換して変電所に送電します。

変圧の機能を待つ電力変換機になります。

発電機の制御もここが担当している場合もあります。

(10) 電力ケーブル

発電機により発生した電気は相当程度の電流になります。

大電流を流せる絶縁機能がある電線です。

基本はノイズ対策も織り込んだ電線を使います。

(11) タワー

一定で安定した風により発電するために、風車の羽根の部分は、ある程度高い位置に設置します。

そのために羽根の部分を支える中空の柱です。

配線などはこの内部を通します。

(12) 変電所

系統と風力発電を連携させる装置をまとめて管理する場所です。

(13) 系統連系保護装置

風力発電システムや送配電網で異常が発生した場合、太陽光発電システムを停止して機器を保護します。

系統との切り離しもここでおこないます。

(14) 電力系統

電力会社が管理する送配電網に風力発電電力を連携させるシステムです。

(15) 送電線

系統と連携させる送配電線です。

(16) 送電用鉄塔

系統の送配電線を設置する鉄塔です。

風力発電の変電所に送配電線でつなげます。

3.風力発電で再生できるエネルギー

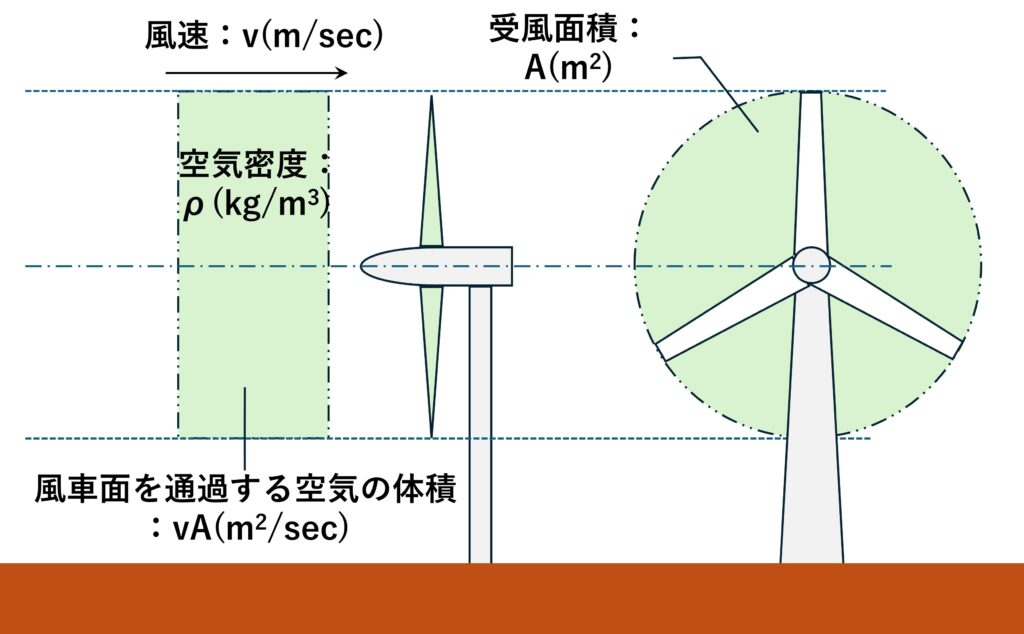

風車ではどのくらいの発電ができるのでしょうか?

風を受けて、風車が作り出すエネルギー量の求め方を説明します。

風力で発電する部分

風の運動エネルギー

風速:v(m/sec)

風車で風を受ける面積:A(m2)

とすると、

単位時間あたりに風車を通過する、空気の体積 V(m3/sec)は、

空気の体積:V = v(m/sec) × A(m2)

空気の密度:ρ(kg/m3)

とすると、

単位時間あたりに風車を通過する、空気の質量 m(kg/sec)は、

空気の質量:m = ρ(kg/m3) × v(m/sec) × A(m2)

単位時間あたりの風が伝える運動エネルギー W (J/sec) を公式から求めると、

運動エネルギー:W = (1/2) × m(kg) × v(m/sec) 2

= (1/2) × ρ(kg/m3) × v(m/sec) × A(m2) × v(m/sec) 2

= (1/2) × ρ × A × v 3

風が伝える運動エネルギー W (J/sec) から、

風車での損失、増速機などの機械系の損失、発電機の損失、電気を伝える電線での損失、変圧器での損失などでエネルギーが失われて、変電所にエネルギーが渡されます。

その結果、効率は40%程度まで落ちてしまいます。

また、発電できる風速:v(m/sec)には、制限があります。

風車はイナーシャを持っているため、回し始めるにはある程度以上必要です。

効率も考えて風車を回し始める風速を、カットイン風速と言います。

また、風車には機械的な強度から限界の最高回転数も決められています。

限界の最高回転数以上になる場合は、ブレーキ機構で風車を固定して発電を停止します。

4.まとめ

風力発電の基礎について解説しました。

風のパワーで発電する風力発電は再生可能エネルギーです。

風力発電を有効に活用していくのは日本に必要なことと考えられます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

説明できる内容は限られていますが、極力正確に伝えるように心がけました。

足りない部分、適切でない部分、補足などが有りましたらご指摘等お願いいたします。

Copyright–Seiji Nakamura, 2025 All Rights Reserved.